La Biennale di San Paolo, curata da Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, quest’anno si concentra sulla relazione con la terra e con l’altro. Cerca di ricreare una polifonia di voci in un’eterotopia fisica, dove si incontrano i viandanti del mondo, per discutere e riscrivere insieme il concetto di umanità.

Un’umanità fatta di corpi, aspettative e nostalgie: elementi fisici e immateriali che cercano uno spazio di incontro, di dignità e di persistenza; Uno spazio di vita e racconto.

Il percorso, articolato nei tre piani della Fondazione nel Parque Ibirapuera di San Paolo, curato da Ndikung che da sempre lavora sui concetti di cura e umanità, inizia con un capitolo dedicato alla terra.

La terra è la radice, tanto fisica quanto psicologica, della cultura. A sua volta, la cultura dà forma agli spazi sulla terra, che le diverse comunità, incontrandosi, imparano a condividere. È attraverso l’ascolto reciproco che nascono spazi transnazionali, capaci di offrire rifugio e conforto, e di accogliere, almeno in parte, ciò che ognuno riconosce come la propria terra, la propria “casa”.

Il racconto prosegue con una riflessione sulle insorgenze e sul ritmo che ogni spazio imprime a chi lo abita. L’architettura, il tempo e la quotidianità scandiscono la vita degli individui. In città, questo ritmo spesso diventa violento: edifici verticali e imponenti, strutture blindate che negano riposo allo sguardo, una cadenza ossessiva che può risultare soffocante e annichilente per chi non vi è abituato. Questa stanchezza sfinente è generata da uno spazio imposto e serrato, che non ascolta né accoglie, e che traduce il consumismo in ritmo e architettura, soffocando creatività e intelligenza sotto uno stress più che fisico esistenziale.

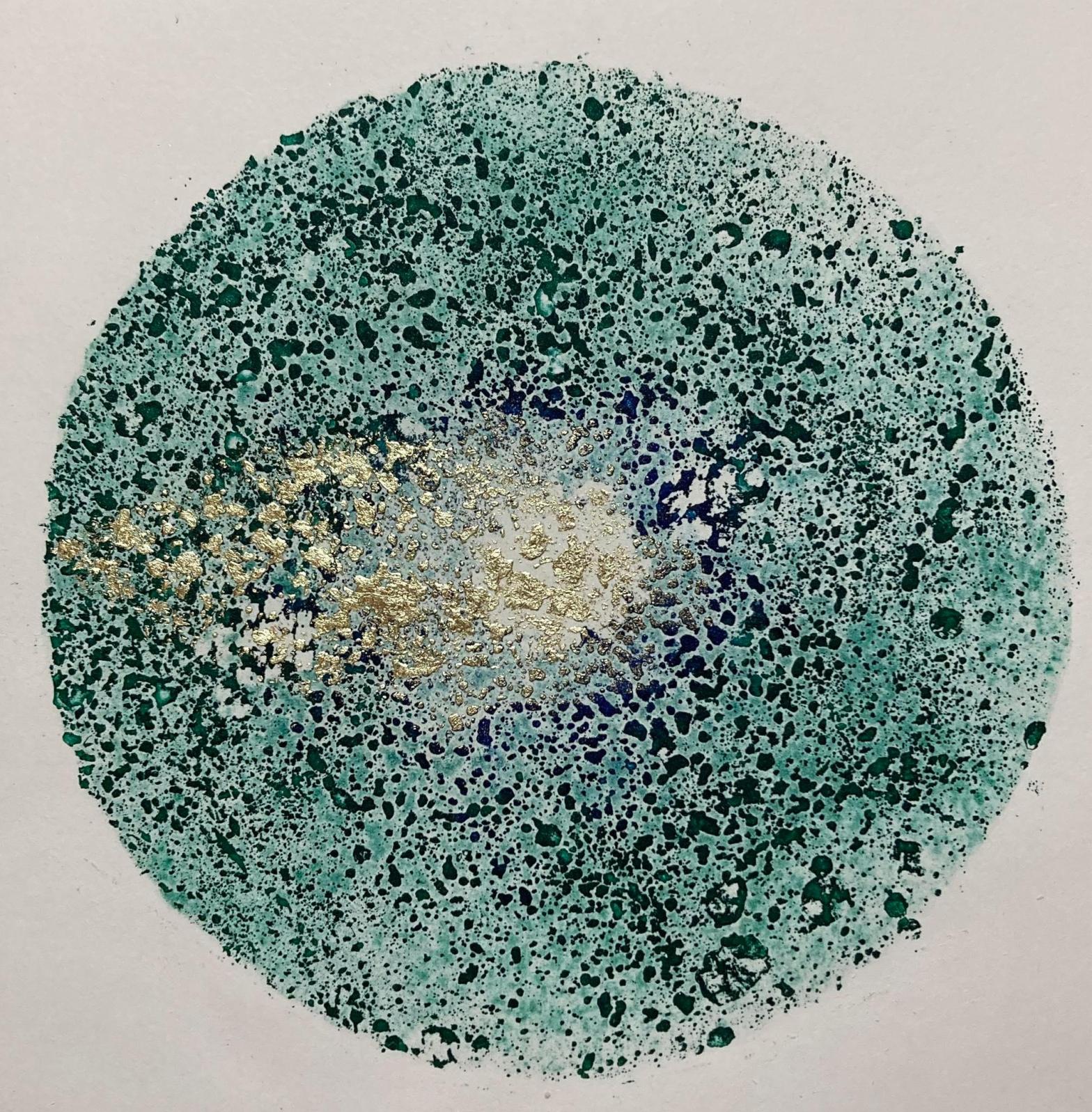

Il quarto capitolo affronta il tema del flusso di cura e delle cosmologie plurali: la cura intesa come ascolto, tempo e spazio, spesso intrecciata a credenze, superstizioni, miti e simboli capaci di liberare dal ritmo imposto. Sono pratiche di resistenza alla violenza, storicamente radicate, particolarmente visibili nella cultura brasiliana. Oggi queste forme non solo testimoniano la possibilità di resistere, ma possono anche costituire un punto di partenza per aprirsi a ritmi alternativi rispetto a quelli occidentali.

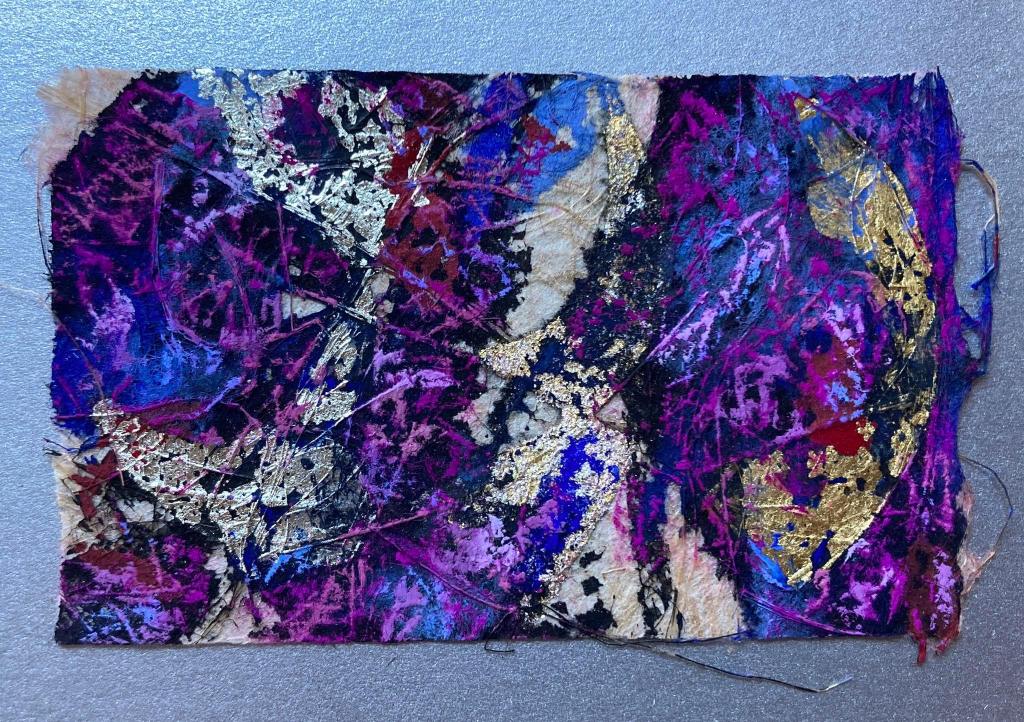

Gran parte della Biennale parla di questa resistenza estetica, fisica e mentale contro la violenza spaziale e temporale imposta dai modelli occidentali. In spazi dove è difficile riconoscersi, dove non ci sono ombre autentiche né stelle, luci o volti veri, tutto appare veloce, replicato, artificiale.

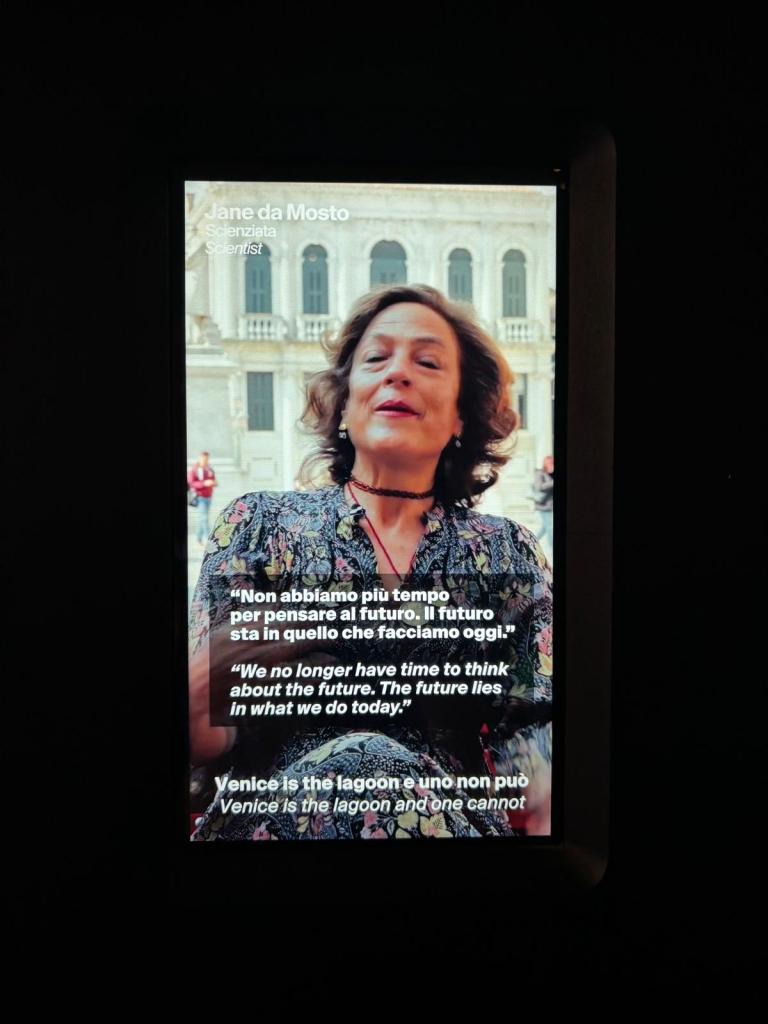

Viene spontaneo chiedersi: di cosa parliamo quando parliamo di tempo, valore e cura? Perché guardare a pratiche ancestrali o ad altre culture sembra essenziale per comprenderli?

Questa Biennale non è un tentativo di redimere pratiche di consumo ormai consolidate, né un nostalgico ritorno a forme di un passato lontano ed esotico. Propone invece terre, ritmi, flussi e grammatiche antiche e moderne, alternative a quelle delle grandi “metropoli”, per ricordarci che esistono altri modi possibili di vivere il tempo e lo spazio. Invita a pensare che il dialogo e l’ascolto possano aprire a ritmi più sostenibili, per esseri viventi e natura.

La bellezza del mondo esiste e resiste, anche tra i palazzi che ci soffocano e nelle vite logorate da ambizioni estranee. Ed è una bellezza “intrattabile” (omaggio a Koyo Kouoh): non si può consumare, comprare, programmare per poi “tornare al reale” ritmo del metronomo occidentale. Come la fede, la bellezza concede respiro, dà speranza e permette di ritrovarsi negli spazi di vita, trovando la forza per resistere.

Io questo l’ho imparato in una realtà piccola e privilegiata, dal ritmo disordinato, che però non esplode mai: ogni giorno ricomincia nuovo, dimenticando le tempeste passate. Caricarsi della bellezza intrattabile del mondo significa procedere nella creazione di spazi di incontro.

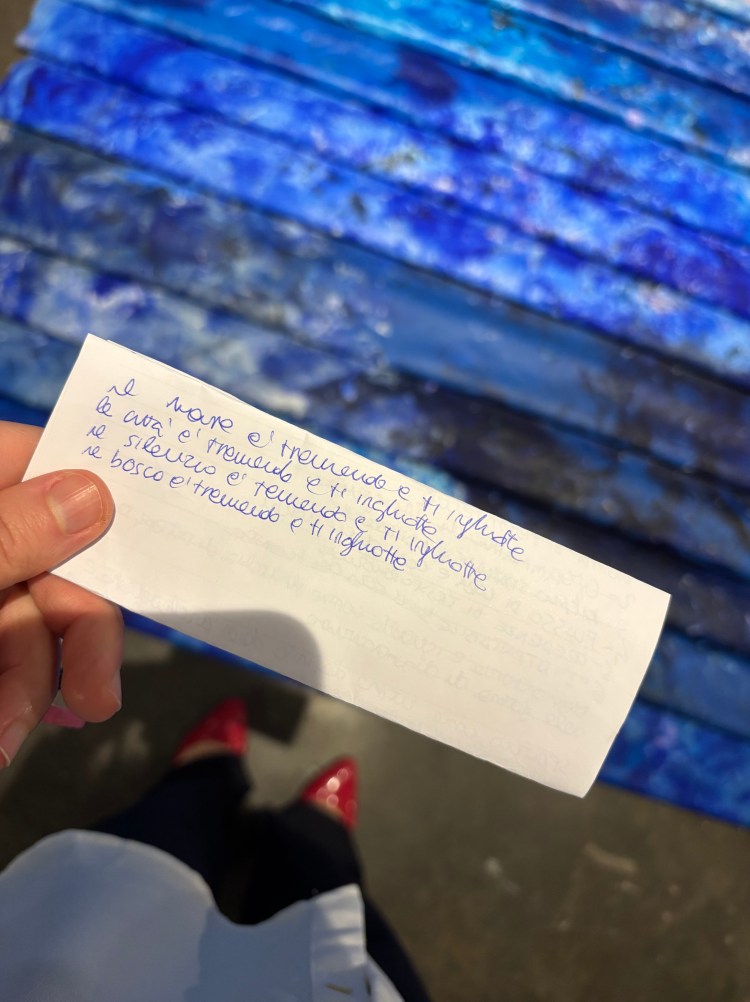

Perché ogni ritmo che non ci appartiene è tremendo: rischia di inghiottirci e portarci lontano dalla nostra stessa identità.